医王山雙林寺~杉薬師と二天立像~

医王山雙林寺

宮城県栗原市築館にある医王山雙林寺に、国の重要文化財に指定されている平安仏がある。

雙林寺は、天平宝字4(757)年に孝謙天皇(在位:749-758)が薬師瑠璃光如来を本尊とする仏堂一宇を建立し、勅願霊場としたことに始まる。

嵯峨天皇の時代(在位:809-823年)に伽藍四十八坊が建立され、天台宗医導山興福寺と号し、比叡山延暦寺の末寺となるも、度重なる火災や無住職の時代が続き、寺は荒廃してしまう。

その後、天正19(1591)年に伊達家により再興され、曹洞宗医王山雙林寺と改め、以後、明治初年まで伊達家が雙林寺を守り、祭事を執行警護して来たという。

雙林寺には、薬師如来坐像、持国天・増長天立像、延命地蔵菩薩立像、阿弥陀如来立像が伝わっている。しかし、常時拝観できるものではなく、毎年5月8日と9日の御開帳でのみ拝観できる。

御開帳の際は互市が開催されるようで、参道前には出店が出店していた。

駐車場から参道へ。参道は杉並木と竹林に囲まれている。

姥杉の標柱が建っていたので、まずは姥杉を見に行く。

樹齢1200年ほどと言われる姥杉は、「薬師堂の姥杉」と呼ばれ、宮城県の天然記念物に指定されている。昭和44年の落雷、平成6年に火災に遭ったが、樹勢回復事業を行ったことで現在は樹勢が回復しているという。

実物を目の前にすると、その存在感に圧倒された。

姥杉を見た後、石段を上り薬師堂へ向かう。

薬師堂は「瑠璃殿」とも呼ばれ、現在の建物は6回目の再建で、文化3(1806)年に再建されたという。計画から完成に至るまで、寛政、享和、文化にわたる12年間を要した蛙股造り八間四方の堂で、釘を一本も使わず、くさびでしめている。現在は栗原市指定文化財となっている。

澄み切った青空に映える堂々とした美しいお堂だ。

薬師堂で拝観の受付をし、御朱印をいただく。

本尊である薬師如来坐像は国指定重要文化財になっているため、収蔵庫(奥の院)で保管されている。

奥の院は薬師堂の真後ろにあり、薬師堂を参拝すると、奥の院に安置されている本尊を拝む形となる。

奥の院に入る。

仏像は一段高いところにあり、本尊の薬師如来坐像を真ん中に、向かって右に持国天立像、向かって左に増長天立像が安置されていた。

次に、奥の院に安置されている仏像をご紹介する。

仏像は手を伸ばせば簡単に触れるほどの距離で拝観でき、じっくり拝観できた。

雙林寺の文化財

薬師瑠璃光如来坐像(国指定重要文化財)

像高121㎝、欅の一木造で、東北地方に多い欅材彫刻でも古い方とされる。

光背はなく、薬壺も持っていないが、どっしりとした存在感を放つ。丸みを帯びた体躯と流れる様な衣のひだ(翻波式)、柔和な表情が調和した美しい仏像だ。

雙林寺には天徳2(958)年に建立された由を伝える棟札が残されており、この仏像もこの頃につくられたのではないかと推測されている。

東北には雙林寺のほかに黒石寺(岩手県奥州市)にも薬師如来坐像があるが、こちらの薬師如来坐像とは対照的な表情をしている。

黒石寺の記事はこちら

持国天・増長天立像(国指定重要文化財)

本尊の薬師如来坐像を真ん中に挟む形で、持国天立像(像高157㎝)と増長天立像(像高154㎝)が安置されている。

両像は欅の一木造で素地に彩色し、下に踏んでいる邪鬼も一緒に掘り出している。

足元にいる邪鬼の体躯がなんともいえない形状をしている。両像の精巧なつくりとのアンバランスさが良い味わいを出している。

もともと雙林寺には、広目天・多聞天を含む四天王が揃っていたが、度重なる火災に遭い消失したと伝えられているという。本尊の薬師如来坐像とほぼ同時期に製作されたと考えられている。

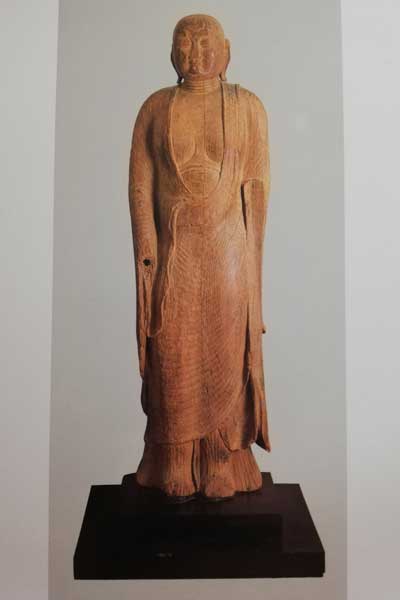

延命地蔵菩薩立像(県指定文化財)

薬師如来坐像と持国天・増長天立像に目を引かれがちになるが、延命地蔵菩薩立像(像高166㎝、県指定文化財)も平安時代に作られた仏像である。堂内の壁際に、しれっと安置されていた。

像はハリギリの一木造で、表面はなめらかで光沢を放っている。昔、祭りの際にはこの地蔵菩薩を手で抱いて、町を練り歩き、人々が長寿を願ってこの仏像をなでていたという。

阿弥陀如来立像(県指定文化財)

奥の院には、善光寺阿弥陀如来といわれる形の鎌倉時代に作られた銅像阿弥陀如来立像(県指定文化財)もある。

私が行ったときは台座から像が外されて横にされていた。台座から外して横になっていたため、胎内を覗くことができた。

拝観・御朱印・アクセス等

- 御開帳:5月8、9日

- 拝観料:300円

- 御朱印:あり(300円)

- 駐車場:あり(無料)

【所在地】宮城県栗原市築館薬師台1-1